おひとりさま(独身・子供なし)が亡くなった場合、遺産は誰が相続しますか?

相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>おひとりさま(独身・子供なし)が亡くなった場合、遺産は誰が相続しますか?

おひとりさま(独身、子供なし)が亡くなった場合、次の順番で遺産を相続します。

- 1. 故人の親がご存命であれば、故人の親が100%遺産を相続

- 2. 故人の親が亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹が遺産を相続

- 3. 故人の親・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、故人の甥や姪が遺産を相続

- 4. 故人の親、兄弟姉妹、甥や姪がすべて死亡している場合あるいは、一人っ子の場合には、相続人は不存在となる

相続人が複数となる場合には、相続人全員の遺産分割協議により遺産を分割(分配)します。

公正証書遺言などの遺言を作成していない場合、非常に難度が高い相続手続きとなります。

独身、子供なしの方の相続の前後についてのご相談は、まずは、相続や遺言の専門家の無料相談をご利用するとよいです。

たまき行政書士事務所では、おひとりさまの相続発生後、相続発生前のご相談を無料でお受けしております。

まずは、お気軽にお電話、メールもしくはラインにてお問い合わせください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

おひとりさま(独身・子供なし)が亡くなった場合は誰が相続するのか?

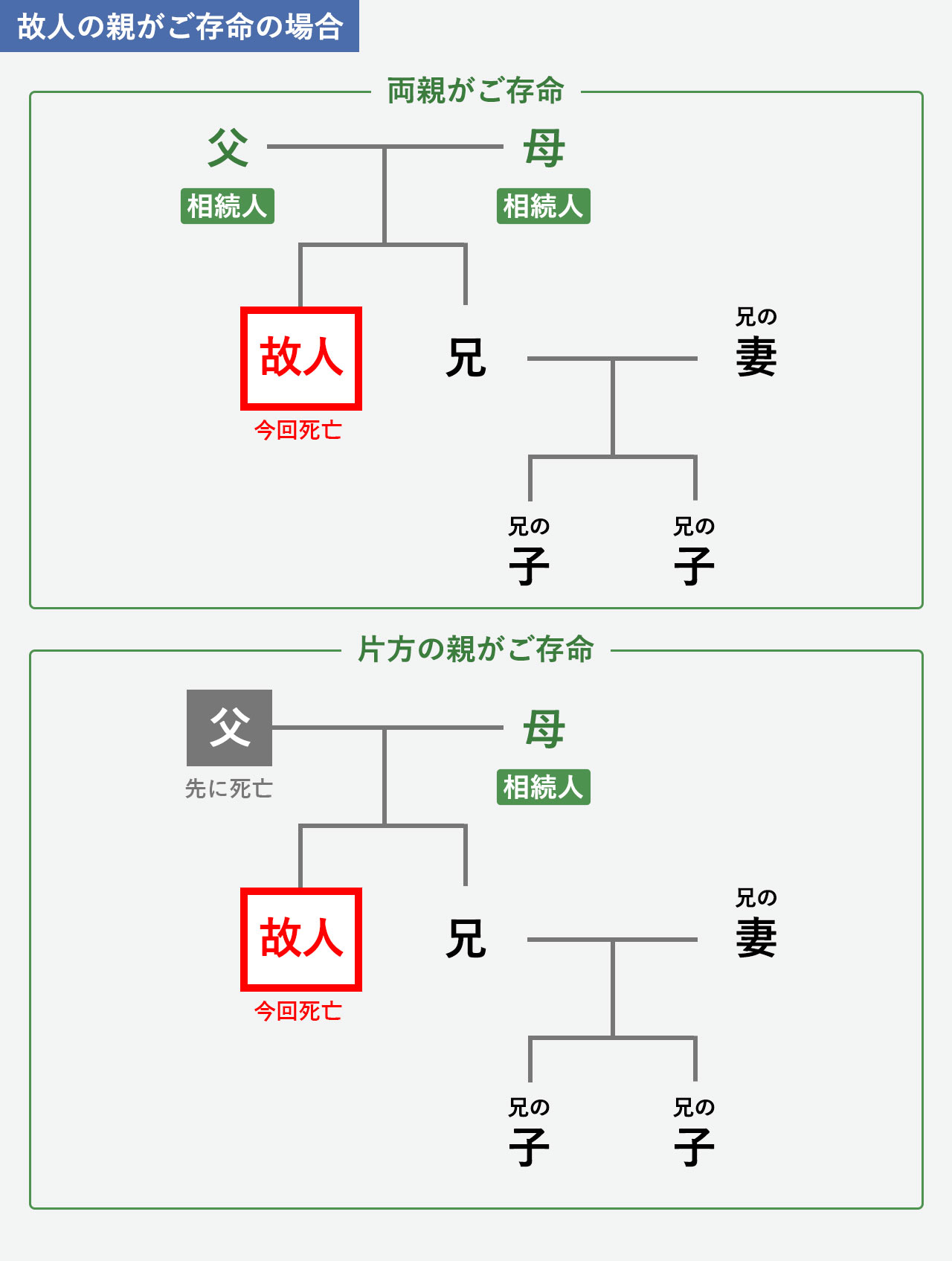

1. 故人の親がご存命であれば、親が100%遺産を相続

相続をする方の順番が民法に定められており、配偶者(常に相続人)や子供(第一順位の相続人)がいない独身の方が死亡すると、その故人の親(両親がご存命であれば両親2人、片方の親がご存命であれば、その方一人)が相続人となります。

相続をする方の順番が民法に定められており、配偶者(常に相続人)や子供(第一順位の相続人)がいない独身の方が死亡すると、その故人の親(両親がご存命であれば両親2人、片方の親がご存命であれば、その方一人)が相続人となります。

両親が生存していて2人相続人の場合は、両親2人で遺産分割協議をし、子供の遺産を分割(相続による分配)します。

片方の親のみがご存命の場合には、遺産分割協議などは必要なくなるので、いわゆる“一人相続人”となり、相続手続きに必要な戸籍一式や、自身の印鑑登録証明書などを用意することで、預貯金や不動産の相続手続きをすることができます。

そのため、おひとりさま(独身、子供なし)の相続で、故人の両親、あるいは片方の親がご存命で、強度の認知症などに罹患していない場合には、相続手続きが比較的スムーズにいきます。

もっとも、親が高齢であるケースが多く一人で戸籍収集や財産調査、解約手続きをすることが体力的に困難である場合には、委任状を書き行政書士等の専門家に相続手続きを依頼することも可能です。

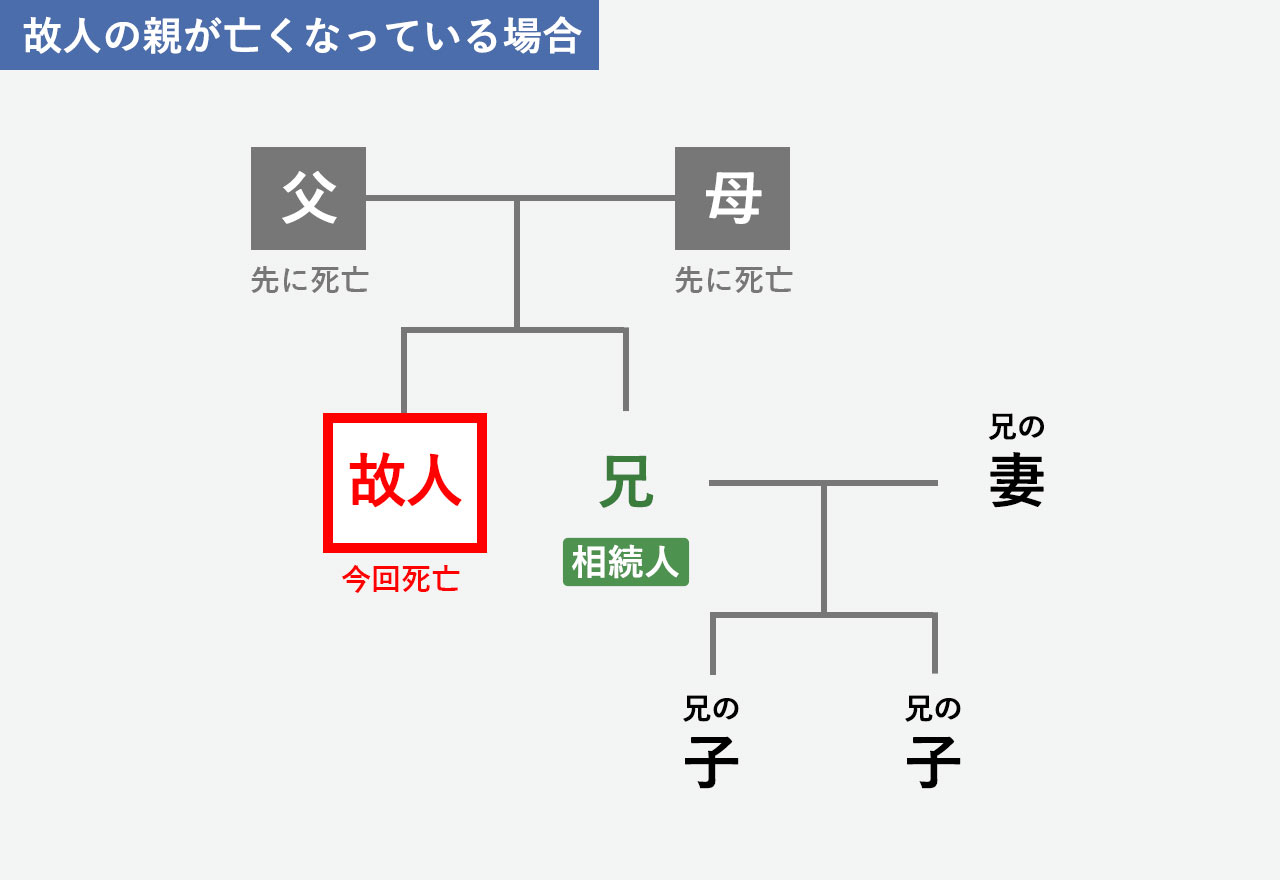

2. 故人の親が亡くなっている場合は、故人の兄弟姉妹が遺産を相続

おひとりさま(独身、子供なし)の方が亡くなり、その両親がいずれも死亡している場合には、第三順位の相続人である、故人の兄弟や姉妹が相続人となります。

おひとりさま(独身、子供なし)の方が亡くなり、その両親がいずれも死亡している場合には、第三順位の相続人である、故人の兄弟や姉妹が相続人となります。

この第三順位の相続人である、個人の兄弟や姉妹が相続人となる相続パターンになると急に相続手続きのレベルが上がります。兄弟姉妹が相続人であるということを証明するために、故人の父と母の出生から死亡までの戸籍が必要となるからです。

相続人がこの図のように兄一人が相続人である場合には、遺産分割協議書は不要です。

ただし、故人の死亡年齢が70歳代以上の場合には、当時の時代背景(子を多く生む昭和時代)から一般的には、この図のように兄一人ということは稀であります。

兄弟姉妹のうち対象の故人(被相続人)以外が全員生存していた場合には、その全員の遺産分割証明書への署名押印が必要となります。

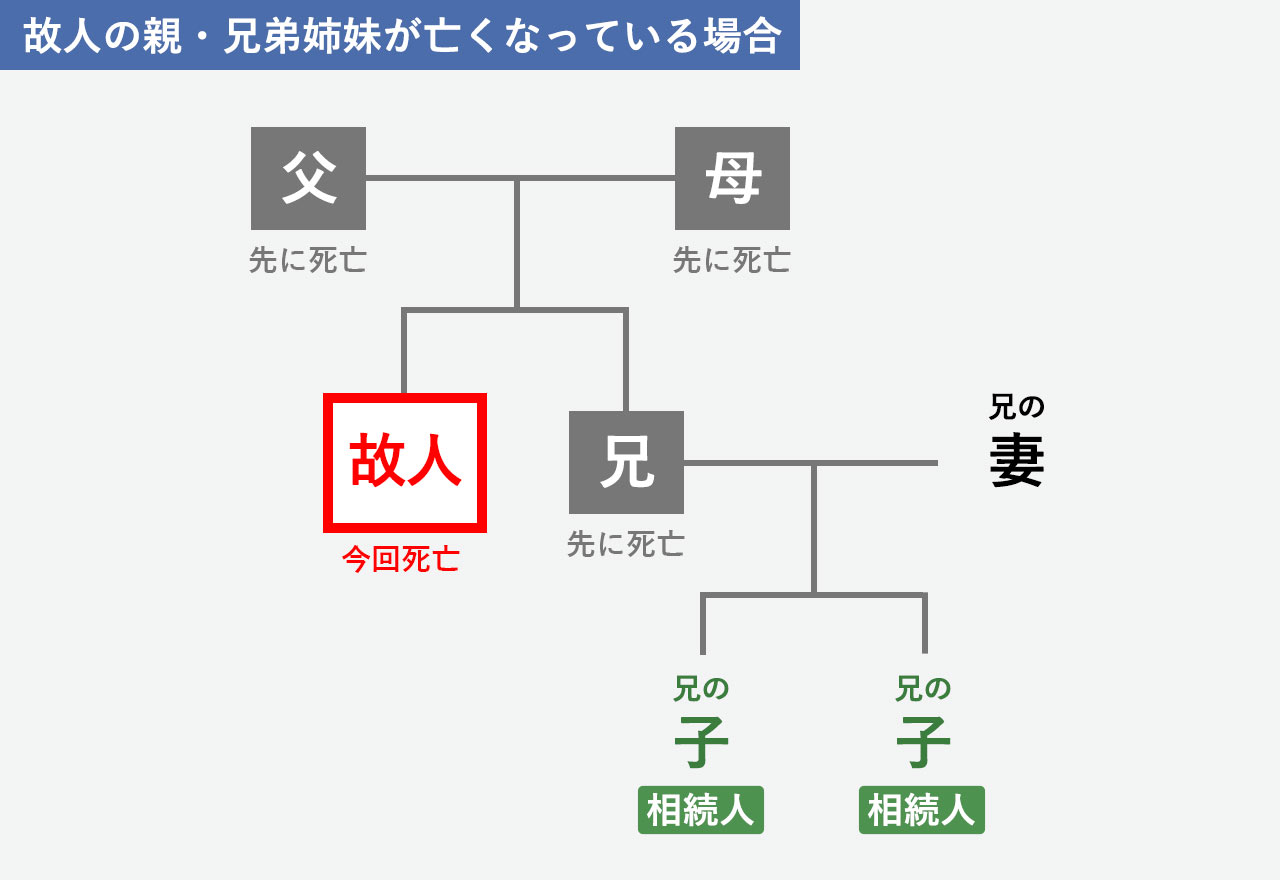

3. 故人の親・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、故人の甥や姪が遺産を相続

故人の兄弟や姉妹が故人より先に死亡していた場合には、故人からみて甥や姪の方が相続人となります。

故人の兄弟や姉妹が故人より先に死亡していた場合には、故人からみて甥や姪の方が相続人となります。

この図のように故人の兄が先に死亡していた場合には、兄の子2人が代襲相続人として故人の遺産分割協議をすることとなります。

もっとも、この図のように兄一人であればよいのですが、実際の事例では、兄や弟、妹が全員死亡しているということもよくあります。

そのような相続人構成の相続事例の場合、相続手続きにおいては、故人(被相続人)より先に死亡している兄、弟、妹全員の出生から死亡までの戸籍収集と甥と姪たちの現在の戸籍に加え甥や姪(代襲相続人)全員の印鑑登録証明書の添付に加え署名押印が必要となります。

かなり手続きが複雑になりスムーズな相続手続きをするには、多少の技術が必要となりますので、甥や姪の相続人構成である場合には、相続手続きの専門家に相談するのが良いかもしれません。

参考記事

4. 故人の親、兄弟姉妹、甥や姪もすべて死亡している又は、一人っ子の場合相続人は不存在となる

いわゆる‘‘おひとりさま’’の親、兄弟姉妹、甥や姪もすべて死亡しているような場合、あるいは、‘‘おひとりさま’’が一人っ子だった場合には、相続人は不存在となります。

相続人が不存在の場合、家庭裁判所への各種申請(相続財産管理人選任の申立て等)が必要となりますので今回は詳細については割愛しますが大変な手続きとなり、申請した利害関係人自身が確実に遺産を相続できる保証もないため、相続人が不存在であることを事前に把握できた場合には、公正証書遺言等遺言書を作成し、相続人以外に遺贈をできるように生前に対策を行った方がよいでしょう。

兄弟姉妹相続事案になると相続手続きの難度が非常に上がります

故人の兄弟姉妹(甥や姪)が相続人となる、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”になると相続手続きの難度が非常に上がります。

簡単にいうと、おひとりさま(独身、子供なし)の兄弟や姉妹(甥や姪)が相続人となるわけですが、実際はこの相続関係性を戸籍等(戸籍全部事項証明書、除籍、原戸籍)で証明していく必要があります。

参考記事

戸籍の読み取りが難しい上に、枚数が50通以上に及ぶことも

相続人は戸籍等で確定していくのですが、この作業が、非常に骨が折れます。理由としては、戸籍や戸籍の附票の合計枚数が50通以上に及ぶことがあることと、戸籍の読み取りが難しいということです。

具体的にいうと、兄弟姉妹相続事案では、故人(被相続人)の兄弟姉妹を確定するために、故人の両親の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。

故人の両親の出生から死亡までの戸籍を取得する理由としては、父と母それぞれの戸籍を、出生から死亡まで漏れなく取得しないと、故人の兄弟や姉妹が誰かを特定できないからです。

そして、意外と知られていないのが、両親を共通とする兄弟姉妹の他に、片親を共通とする兄弟姉妹(その兄弟姉妹が故人より先に死亡していた場合には、その甥や姪)も相続人となることです。

また、事例としては少ないですが、父または母が養子縁組をして、他者の養父または養母となっている場合にも、父または母を共通とする兄弟として扱われますので、兄弟姉妹相続事案は、非常に多岐にわたる相続人となることがあります。

(子及びその代襲者等の相続権)

民法

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十八条 削除

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

兄弟姉妹相続事案の戸籍収集は、明治時代まで遡ることがあります

事例

独身子供なし、90歳の男性が死亡

故人は、7人兄弟の末っ子

故人の兄弟姉妹6人は、全員が故人より先に死亡しており、その兄弟姉妹全員に子供がいた。

この場合の戸籍収集を例に収集手順を考えてみます。( )内は、戸籍の通数の目安となります。

独身、子供なしの方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍と住民票の除票を請求します。(およそ5通)

これにより死亡時に妻がいないこと、および、被相続人に子がいないこと、故人の最後の住所等が確認できます。

次に、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍を請求します。父だけでなく、母も請求します。(父母合わせておよそ6通)

これにより、被相続人の両親が死亡していること、および両親(父および母)の子(被相続人から見ると兄弟姉妹)が何人いるか、結婚したか、幼少期に死亡しているのかなどがわかります。

※ 被相続人が90歳の場合、その両親は、生きているとしたら110歳を超えることが多いです。満110歳は、明治40年生まれ(2017年時点)となりますので、出生からの戸籍を集める際には、明治時代まで遡り請求する必要があります。

被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を隙間なく請求します。(およそ18通)

これにより被相続人の兄弟姉妹に子(被相続人からみると甥や姪)が何人いるか、兄弟姉妹は結婚したか、幼少期に死亡しているかなどがわかります。

被相続人からみて甥や姪の現在の戸籍を請求します。併せて、戸籍の附票も請求します(およそ21通)

これにより、被相続人からみて甥や姪の方が生きているのか、どこに住所を構えているのかがわかります。遺産分割協議書を送る際に、甥や姪の方の住所が必要となりますので、戸籍の附票も必ず請求する必要があります。

※ 今回の事例でいうと、およそ50通程度の戸籍や戸籍の附票が必要となりました。

※ 戦前戦後の時代は、養子縁組をしているケースが多々あり、今回の事例よりさらに複雑な戸籍収集になることがあります。

おひとりさまの相続発生前にとることのできる対策とは

独身で子供のいない方が生前にとることのできる対策を一言でいうと、ずばり公正証書遺言を作成する事です。

独身で子供のいない方が生前にとることのできる対策を一言でいうと、ずばり公正証書遺言を作成する事です。

少し難しい話となりますが、被相続人の兄弟姉妹(甥や姪)には、遺留分減殺請求権という権利がありません。(民法1042条1項柱書の反対解釈により)

そのため、生前に遺言でだれに相続させるか(あるいは、遺贈させるか)を指定しておけば、遺言者(遺言を作成した方)の思い通りにご自身の財産の行方を決めることができます。

元気で、遺言作成能力のあるうちに(強度の認知症などにならないうちに)公正証書遺言を作成するとよいでしょう。

(遺留分の帰属及びその割合)

民法

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

おひとりさまが死亡した時の相続あるいは、遺言についてお気軽にご相談ください

独身、子供なしの方の相続の前後についてのご相談は、まずは、相続や遺言の専門家の無料相談をご利用するとよいです。

独身、子供なしの方の相続の前後についてのご相談は、まずは、相続や遺言の専門家の無料相談をご利用するとよいです。

たまき行政書士事務所でも、おひとりさまの相続発生後、相続発生前のご相談を無料でお受けしております。

ご相談後、そのまま相続手続きを任せたい、あるいは、公正証書遺言を作成したいという場合には、スムーズにご依頼をお受けすることも可能です。

平日にご予約いただけましたら土日の訪問も可能です。また、お仕事でお忙しい方については、平日の夜間も対応しております。

交通費も無料で、お客様のご自宅にて、できるだけ早いタイミングで相続や遺言に関する訪問相談させていただきます。

まずは、お気軽にお電話、メールもしくはラインにてお問い合わせください。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。

まずは、お気軽にお電話、メール、ラインにて、テレビ会議相続相談についてもお問い合わせください。

まとめ

おひとりさまが死亡したときの相続手続きは、非常に複雑になりますので、専門家の力を借りる方がスムーズに解決できます。

おひとりさまが死亡したときの相続手続きは、非常に複雑になりますので、専門家の力を借りる方がスムーズに解決できます。

おひとりさま(独身、子供なし)の方が亡くなると、

- ① 相続手続に必要な戸籍の収集が非常に大変

- ② 財産がどこにあるかわからず、遺産の漏れが生じる可能性がある

- ③ 一度も会ったことがない相続人の方が出てくることが多く、遺産分割協議の際に話がまとまらず苦労する

ということが考えられます。

初動を間違えると、遺産分割協議すらできないことがあるので、慎重にかつ迅速にとりかかる必要があるでしょう。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。