共同相続とは何ですか?

相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>共同相続とは何ですか?

共同相続とは、相続人が二人以上いる場合の相続事案において、いまだ遺産分割協議が終了していない状態のことをいいます。遺産分割協議を経ることによって、共同相続の状態は解消します。

相続人が一人の場合には、そもそも遺産分割協議自体が不要(協議自体できない)ですので、共同相続という状態は生じません。

たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関する相談全般を、行政書士が最初から最後まで直接行っております。

多くの相続、遺言の実務を経験しておりますので、初回のご相談から、表面的な知識による相談ではなく、かなり深く具体的なご相談をすることができます。

まずはお気軽にお電話、メール、ラインにてお問い合わせください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

共同相続と共同相続人

共同相続というのは、遺産がまだ誰のものにも確定して帰属していない状態のことをいいますが、この状態における相続人の方々は共同相続人、遺産については共有財産などと呼びます。

共同相続というのは、遺産がまだ誰のものにも確定して帰属していない状態のことをいいますが、この状態における相続人の方々は共同相続人、遺産については共有財産などと呼びます。

専門的、学問的な呼び方なので、一般の方が、言葉の定義を知っておく必要は特にありません。

知っておかなければいけないのは、共同相続の状態あるいは、遺産が共有の状態になっている間は、諸々の問題が生じるということです。遺産は、問題が生じる前に、遺産分割協議により分割しなければなりません。

共同相続の状態で生じる不利益

遺産分割を経ていない状態を共同相続、遺産分割を経ていない遺産は、共同相続人の共有財産となりますが、この状態ではほとんどすべての処分ができません。

遺産分割を経ていない状態を共同相続、遺産分割を経ていない遺産は、共同相続人の共有財産となりますが、この状態ではほとんどすべての処分ができません。

具体例

預貯金の共同相続の不利益

預貯金は、遺産分割協議を経るまでは、全額を解約することはできません。令和に入ってからできた新制度である“預貯金の仮払い制度”を利用すると、共同相続人の一人が単独で預貯金の一部を解約できますが、法定相続分の3分の1程度しか解約できませんので、最終的な解決方法にはなりません。

そのため、通常は、預貯金の仮払い制度は利用しません。

もっとも、相続手続という手続き上の観点のみから考えると、銀行など各金融機関のフォーマットの相続手続書類に全員が署名押印すれば、預貯金を銀行から代表相続人(一旦全額を受け取る共同相続人)のもとへ移すことができます。

ただし、遺産分割協議を経る段階では、代表相続人の方でも、相続手続きにより解約された預貯金および、それを現金化したものを自由に利用することができません。

そのため、代表相続人の方が勝手に遺産を処分してしまったことで、問題が生じることが多々あります。

不動産の共同相続の不利益

不動産も預貯金と同様で、遺産分割協議を経るまでは共有状態となります。

しかも、不動産は、共同相続人の一人が単独で相続登記することができてしまいます。

この共同相続人が単独で法定相続割合で相続登記するという制度は、便利な制度でもありますが、問題の先送りに過ぎない状態を作り出してしまうということがあります。

便利な制度というのは、例えば、共同相続人の一人に、脳の障害などで意思能力がない方がいた場合、遺産分割協議ができない状態であるので、本来、法定後見人などをつける必要があります。しかし、法定相続分(法定相続割合)による登記であれば、そのような法定後見人をつけることなく遺産を分割(相続登記)できるという点で便利です。(預貯金には、そのような法定相続分で機械的に分けるという制度はありません。)

とりあえず共有登記をすることのリスク

他方、とりあえず、法定相続分で相続登記してしまうというのは、問題の先送りとなります。例えば、共同相続人同士の仲が悪く、遺産分割協議(話し合い)をしたくないからという理由で、不動産の相続登記をしてしまう方がいます。

その場合、例えば、3人が持分3分の1ずつを有するという状態となり、いざ売却しようとするときに、足並みがそろわず、いつまでも不動産を処分できないということがあります。

また、固定資産税は、理論的には、相続人全員が3分の1ずつ負担することになりますが、自治体の実務の運用では、代表者一人に固定資産税の納税通知書(請求書)が送られてきます。そのため、代表者一人が納税を滞納するだけで、共同相続人全員の給料が差し押さえられたりするリスクがあります。

利用も処分も自由にできないのに、固定資産税を全額納税しないと滞納による差し押さえリスクがあるというジレンマが生じます。

共同相続を解消する方法

共同相続を解消する(共有にしない)方法は、2つあります。

① 遺産分割協議をする。

共同相続とは、遺産分割協議を経る前の状態のことをいいますと解説しました。そのため、遺産分割協議をすることで、共同相続は解消します。

共同相続とは、遺産分割協議を経る前の状態のことをいいますと解説しました。そのため、遺産分割協議をすることで、共同相続は解消します。

もっとも、実務では、預貯金であれば、遺産分割協議書を利用した、預貯金解約手続きを経ること、不動産であれば、単独の相続登記をすることで、完全に共同相続の状態は解消したこととなります。

遺産分割協議をするまでの過程が大変

遺産分割協議は、基本的に一度、書面に起こした(遺産分割協議書の作成)ものを手続きで利用したりすると、再協議はできません。いわば、一発勝負のものとなります。

そのため、遺産分割協議書に署名押印するという行為は、とても重要な法律行為であり、印鑑登録のある印鑑(実印)で押印し、印鑑登録証明書を添付する必要がありますので、共同相続人全員の協力を簡単に得ることはできないのが通常です。

そこで、遺産分割協議→遺産分割協議書作成→遺産分割協議書に署名押印するという一連の行為をするためには、公正な手順を経る必要があります。

<参考>たまき行政書士事務所など相続の専門家が行う遺産分割協議書作成までの流れ

相続に詳しい専門の事務所であれば、同じような手順で行うはずです。

相続に詳しい専門の事務所であれば、同じような手順で行うはずです。

- ⅰ. 戸籍の調査をする。→相続人確定。

- ⅱ. 財産調査→預貯金の残高証明書発行請求、不動産の名寄帳及び固定資産評価証明書の取得、法務局で発行される登記簿の取得、その他動産等の聞き取り調査。

- ⅲ. 財産目録の作成→ⅱで調査した財産を一覧表にし、遺産分割協議のための資料を作る。

- ⅳ. 共同相続人様同士での遺産分割協議→電話や、書類の持ち回りによる協議も可能です。

- ⅴ. 遺産分割協議書の作成→後の相続手続きでスムーズに利用できるような形式にする必要があります。

- ⅵ. 遺産分割協議書を利用した相続手続き→預貯金、不動産の相続手続きをする。

この流れを円グラフにすると図のようになります。

特に、不動産については、安易に共同相続という決着を取るのではなく、単独所有とするというのがポイントです。

単独所有とすると、所有者がスムーズに売却、解体処分、贈与、親族や他者に貸すなど、自由に不動産を活用できます。

不動産を取得しない方とのバランスは預貯金を取得する量で調整するとスムーズです。

② 後の相続発生に備え、生前に公正証書遺言を残しておく。

遺言(ゆいごん、いごん)で、相続が発生した後の権利帰属を明確に示しておくと、そもそも共同相続とはならないので、必要に応じて遺言を作成すると良いでしょう。

遺言(ゆいごん、いごん)で、相続が発生した後の権利帰属を明確に示しておくと、そもそも共同相続とはならないので、必要に応じて遺言を作成すると良いでしょう。

遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言などいくつかの種類がありますが、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

自筆証書遺言にすると、後から自筆証書遺言無効の調停などで争われるケースが多いので、相続の実務に詳しい専門家だと、公正証書遺言のみ作成するというところもあるくらいです。

公正証書遺言は、必ずしも全員が作成する方が良いとは限りません。遺言を作成することで、かえって後に共同相続人同士に感情の対立が生じることもあります。

遺言を作成した方が良いか作成しなくても良いかは、相続と遺言に詳しい専門家に相談すると良いでしょう。

お気軽に相続や遺言についてご相談ください

たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関する相談全般を、行政書士が最初から最後まで直接行っております。

たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関する相談全般を、行政書士が最初から最後まで直接行っております。

多くの相続、遺言の実務を経験しておりますので、初回のご相談から、表面的な知識による相談ではなく、かなり深く具体的なご相談をすることができます。

平日夜間、土日の訪問も可能です

たまき行政書士事務所では、お客様が一番リラックスできるご自宅でのご相談をお勧めしております。もちろん、札幌市北区にある事務所内での相続のご相談も可能です。

平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も可能です。また、お仕事でお忙しい方については、平日の夜間のご相談もお受けしております。

まずは、お気軽にお電話、メール、ラインにてお問合わせください。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

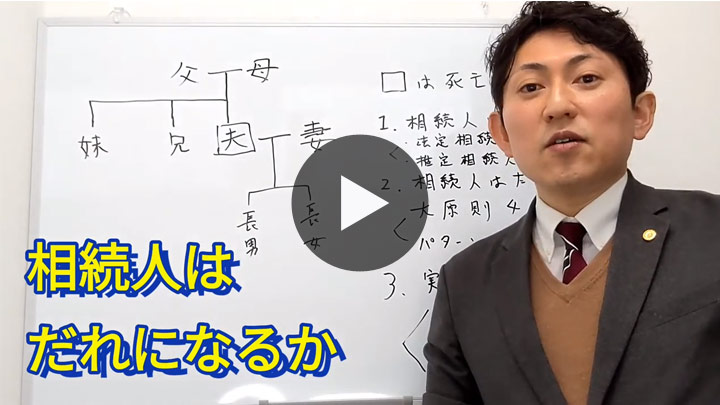

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。