お墓や仏壇についても遺産分割協議書に承継者を載せる必要があるのでしょうか?

相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>お墓や仏壇についても遺産分割協議書に承継者を載せる必要があるのでしょうか?

いえ、遺産分割協議書にお墓や仏壇の相続について載せる必要は特にありません。

お墓や仏壇については、動産や不動産として扱うのではなく、祭祀財産として相続財産とは別の扱いをすることになっております。

それでは、お墓や仏壇の相続手続きについて相続の専門家が解説します。

相続や遺言全般についてお困りの方は、相続・遺言専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ電話相続相談も実施しております。

お墓は相続財産か

お墓は相続財産とは別に扱い、祭祀財産(さいしざいさん)と呼びます。

お墓は相続財産とは別に扱い、祭祀財産(さいしざいさん)と呼びます。

相続財産とは、被相続人(お亡くなりになった方)の不動産、金銭、債権など主に換金性のあるものとなります。ゴルフ会員権なども施設利用権として相続の対象となります。

これに対し、お墓や仏壇については、動産や不動産として扱うのではなく、祭祀財産として相続財産とは別の扱いをすることになっております。

民法897条においても、祭祀財産という扱いで他の相続財産とは区別して扱っております。

祭祀承継者は、祭祀主宰者であった被相続人から指定を受けた者がいれば、その者が祭祀主宰者となり、指定がされていなければ“慣習”により祭祀主宰者が決まります。

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

最近では、維持費がかかるからお墓を引き継ぎたくないという方が増加

相続の相談をしていると、お墓の管理などについても相談を受けます。

どちらかというと、お墓や仏壇を積極的に引き継ぎたいという方よりは、維持管理(法事にかかる費用、お花代、お寺等への管理費の支払い)の負担の方が大きいことがわかっているため引き継ぎたくはないという方が多い印象です。

譲り合いの結果、年長者、あるいは地元に住んでいる方に、他の相続人が承継をお願いするという形で進むことが多いです。

例えば、被相続人が幼少期から小樽市に在住し、その後小樽市で死亡したケースで、相続人が被相続人の長男(小樽市に住んでいる)、二男(道外に住んでいる)、長女(札幌市に住んでいる)の3人だとすると、一般的には暗黙の了解で長男がお墓や仏壇を引き継ぐということになります。

そして、その祭祀承継の事実は、相続財産ではないため遺産分割協議書への記載は不要です。

相続発生後の祭祀主宰者の承継と遺産分割の関係

祭祀承継者(祭祀主宰者とほぼ同義)は、遺産分割協議書に記載する必要はないのですが、祭祀承継者(祭祀主宰者)には責任と金銭的負担がかかります。

祭祀承継者(祭祀主宰者とほぼ同義)は、遺産分割協議書に記載する必要はないのですが、祭祀承継者(祭祀主宰者)には責任と金銭的負担がかかります。

そこで、遺産分割の協議の際、その責任と金銭的負担を考慮し、祭祀を承継する方に預貯金の割り当てを多くするという形をとることがあります。

例えば、先ほどの例に出した、相続人が長男と二男、長女の3人である場合で、長男が5割、二男と長女が2割5分ずつの割合とする形で遺産分割をして、長男の負担を軽減するということをします。

相続発生前であれば遺言で祭祀主宰者を指定できる

祭祀主宰者の相続発生前であれば、祭祀主宰者が自身の遺言で次の祭祀主宰者を指定することができます(民法897条1項ただし書き)。

この遺言で遺言者(遺言を書こうとする方)は、単に祭祀主宰者を指定するだけではなく、次の祭祀主宰者が安定的に祭祀を承継できるように、他の相続人よりも金銭を多く渡すとする内容を記載するとよいでしょう。

(祭祀に関する権利の承継)

民法

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

相続手続きのご相談、遺言のご相談はお気軽に

たまき行政書士事務所では、相続や遺言全般についてご相談をお受けしております。

- 相続発生後でどこに相談して良いかわからない

- 相続発生前だが遺言など対策をした方が良いか相談したい

など、お気軽に相続遺言専門のたまき行政書士事務所へご相談ください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

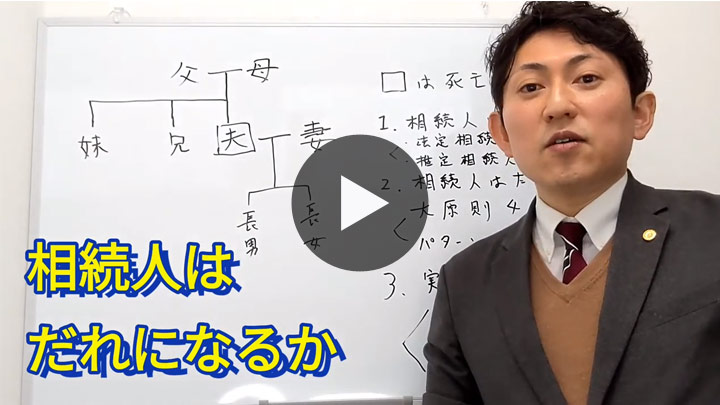

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。