親より先に子供が死亡していた場合、親の死亡時は誰に相続しますか?

相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>親より先に子供が死亡していた場合、親の死亡時は誰に相続しますか?

先に子供が亡くなっており、その後親が死亡した際には、配偶者がご存命であれば、配偶者と、子供と、先に死亡していた子供の子供(代襲相続人)が相続人となり、遺産分割協議等により相続します。

それでは、親の死亡時に、親より先に子供が亡くなっていた場合の相続人について相続の専門家が解説します。

相続や遺言全般についてお困りの方は、相続・遺言専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ電話相続相談も実施しております。

親より先に子供が死亡していた場合の相続人とは

親より先に子供が死亡していた場合の相続人を正確にお答えするには、場合分けが必要となります。今回は、事案をシンプルにするため、配偶者は先に死亡しているものとします。

【パターン1】先に死亡していた子供に自身の子供がいない場合

先に死亡していた子供に自身の子供がいない場合、相続人の確定においては、その死亡した子供はいないものとされますので、ご存命の子供のみが相続人となります。

先に死亡していた子供に自身の子供がいない場合、相続人の確定においては、その死亡した子供はいないものとされますので、ご存命の子供のみが相続人となります。

【パターン2】先に死亡していた子供に自身の子供がいる場合

先に死亡していた子供に自身の子供がいる場合、先に死亡していた子供の子供(親から見て孫)が代襲相続人となります。また、ご存命の子供も相続人となります。

先に死亡していた子供に自身の子供がいる場合、先に死亡していた子供の子供(親から見て孫)が代襲相続人となります。また、ご存命の子供も相続人となります。

代襲相続人も他の相続人とほぼ同様の権利がある

代襲相続人という言葉は、‘‘代’’わりという文字から何となくワンランク低い扱いを受ける印象があるかもしれませんが、他の相続人と同様に相続人としての地位があります。

もっとも、法律上の割合で分けたいということで法定相続分が問題となる場合には、法定相続分は、本来の相続人となる予定であった子供の割合を引き継ぎますので1/2となり、亡くなった子供の子供が2人であれば、×1/2となります。

そのためパターン2の図でいえば、CとDは、1/4ずつ、Bは1/2の法定相続分となります。法定相続分については、参考記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

「孫なんだから、今回おばあちゃんの財産については相続はしないでほしい」は通用しないことも

パターン2の代襲相続人がいる場合、子供Bとしては、母親の面倒を長年見てきたのは、自分であるから被相続人の孫であるCとDには、相続分を請求しないでほしいと希望することがあるかもしれません。

確かに、相続人同士で合意すれば子供Bのみが相続財産を全部取得することも可能です。

ただし、面倒を見てきたことを理由に、一方的に代襲相続人に対し相続分を請求しない(あるいは、相続放棄をさせる)ことを要求することは、遺産分割が不成立となる可能性が高くなりますので、注意が必要です。

代襲相続人であるCもDも子供Aの権利をそのまま引き継ぐ方々になりますので、強引に進めようとすると遺産分割協議が不成立となる要因となります。

相続の実務では、銀行や不動産の手続においては、代襲相続人の印鑑登録証明書や直筆の署名押印が必要となりますので、代襲相続人に手続きに協力しないといわれたら終わりといえます。

親が生存しているうちであれば遺言(公正証書遺言)の検討を

これまで解説してきたように、実際の相続事案では、面倒を見てきたからといって、簡単に代襲相続人の方々(パターン2でいうとCとD)が、ご存命の子供(パターン2でいうとB)の思い通りに協力してくれるとは限りません。

これまで解説してきたように、実際の相続事案では、面倒を見てきたからといって、簡単に代襲相続人の方々(パターン2でいうとCとD)が、ご存命の子供(パターン2でいうとB)の思い通りに協力してくれるとは限りません。

そして、不思議なことですが、パターン2でいえば、BとCやDの関係性が疎遠であればあるほど、CとDは偏った分け方の遺産分割に簡単には応じてくれません。

親としては、これを避けるため、生前に遺言(特に公正証書遺言がおすすめ)を作成し、遺産分割協議をしないでも手続きができるようにしておくと良いでしょう。

パターン2の例でいえば、例えば、母親が子供Bに全面的に面倒を見てもらっていて、子供Aや、その子供のCやDとは絶縁していたような場合、母親の相続が発生した際に子供Bに苦労をかけないために、生前に公正証書遺言を作成し、内容を‘‘子供Bに全部相続させる’’、‘‘遺言執行者をBと指定する’’という趣旨のものにしておくのが良いでしょう。

細かな話でいうと遺留分というものがありますが、遺産分割協議が不要となる点には変わりませんので、遺言を作成するメリットは大きいといえます。

相続人は誰になるか不明な場合などお気軽にご相談ください

今回の記事では、“親より先に子供が死亡していた場合、親の死亡時は誰に相続しますか”というテーマをメインに、質問者が親の方であることを想定して書きましたが、相続人が誰になるのか難しくて分からないという相談が、実際の事案では多くあります。

今回の記事では、“親より先に子供が死亡していた場合、親の死亡時は誰に相続しますか”というテーマをメインに、質問者が親の方であることを想定して書きましたが、相続人が誰になるのか難しくて分からないという相談が、実際の事案では多くあります。

相続の専門家であれば、相続人が誰になるのかについては、すぐに答えられることがほとんどですので、相続人が誰になるのか分からない、どのように進めてよいのか分からないという場合には、一度、相続と遺言を専門としているたまき行政書士事務所までご相談ください。

北海道の相続を中心に行っておりますが、全国の方からお問い合わせをいただいておりますので、まずは、お気軽にお電話、メール、LINEにてお問合わせください。

訪問相談、テレビ会議でのご相談などもお客様の状況に応じて柔軟に行っております。

誰が相続人となるのかの場合分け

誰が相続するかという順番(順位)は、民法という法律で定められております(887条~890条)。

誰が相続するかという順番(順位)は、民法という法律で定められております(887条~890条)。

民法887条から890条をまとめ、かみ砕いて説明してみます。

※ 以下、亡くなった方を「被相続人」、その方の遺産を相続する法定相続人は、単に「相続人」と呼びます。

お亡くなりになった子供に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となる

お亡くなりになった方(被相続人)に、配偶者(妻や夫)がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、あとで説明する順位の方が第一順位か、第二順位か、第三順位かに関係なく、常に相続人の一人となります。

(第一順位の相続人)子供、又は、お亡くなりになった子供に子がいる場合、子供や死亡した子供の子供は代襲相続人として相続人になる

お亡くなりになった方(被相続人)に子供がいれば、その方は第一順位の相続人となります。

お亡くなりになった方(被相続人)に子供がいれば、その方は第一順位の相続人となります。

また、子供が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子供に子供がいれば、その方(代襲者)も第一順位の相続人となります。

そのため、被相続人に子供がいる時点で、基本的に被相続人の親には相続する権利は及ばないこととなります。

(第二順位の相続人)お亡くなりになった子供に子供がいない場合、親が相続人になる

お亡くなりになった方(被相続人)自身に子供がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となりますので、親が相続人となります。

お亡くなりになった方(被相続人)自身に子供がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となりますので、親が相続人となります。

そのため、被相続人自身に子供がおらず、配偶者がいたのであれば、配偶者と親が相続人となり、被相続人自身に子供がおらず、配偶者もいないのであれば、両親、あるいはご存命の片方の親のみが相続人となります。(被相続人の兄弟姉妹には相続権は及びません。)被相続人に子供がいない場合、実親だけでなく、養親(養父や養母)も相続人となります。

レアなケースではありますが、血縁の親と養親が相続人となるケースもあります。

(第三順位の相続人)お亡くなりになった子供に子供も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる(いわゆる兄弟姉妹相続事案となる)

お亡くなりになった方(被相続人)自身に子供がおらず、親が二人とも死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子供(被相続人から見て甥や姪))が第三順位の相続人となります。

※ 順位が先の相続人が出てきた場合、後順位の方が相続人となることは基本的にありません(後順位の方に相続権は発生しません)。

ただし、先順位の方全員が家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、全員の相続放棄が受理された場合、後順位の方が繰り上がり相続人となります(相続権が繰り上がって発生します)。

兄弟姉妹相続事案となっても、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人の原則がありますので、配偶者と兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となります。実は、この相続人の組み合わせは非常に多く、難解案件のため、専門家に依頼が多くある事例です。

初動を誤ると揉める要因に簡単になってしまうので、被相続人の配偶者と兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となる相続事案(いわゆる配偶者ありの兄弟姉妹相続事案)の場合には、最初から専門家に相談した方がよいかもしれません。

このように相続人の順番のルールにより、子供に自身の子供(第一順位)がいた場合には、親は相続人とならないですが、子供が独身で、自身に子供がいなかった場合には、親(第二順位)が相続人となります。

(子及びその代襲者等の相続権)

民法

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十八条 削除

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

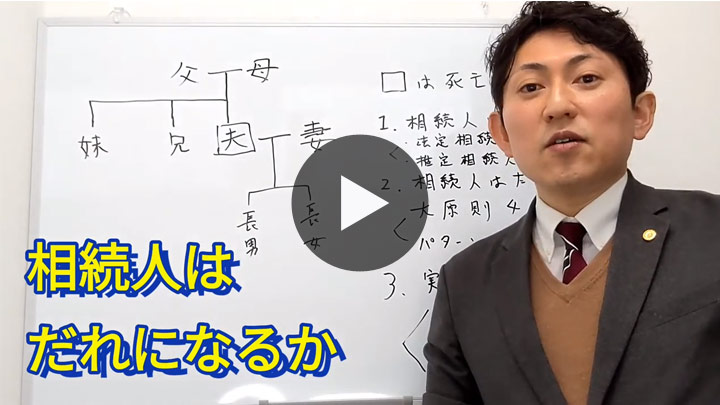

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。