二次相続とはなんですか?

相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>二次相続とはなんですか?

二次相続とは、相続税が発生するような相続案件において、1回目の相続発生で、配偶者と子供が相続し(一次相続)、その後残された配偶者が死亡した時に起こる2回目の相続発生のことをいいます。

典型例が、夫、妻、子供の家族構成で、財産を多く持っている夫が死亡した時に、妻と子供が相続し(1次相続)、次に、妻が死亡して子供が相続したときに二次相続が発生したと表現します。

たまき行政書士事務所では、相続や遺言全般のご相談をお受けしております。ずっと悩みを抱えてきたがどこに相談して良いのかわからなくて、話せないでいた方などの相談も多くお受けしております。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

二次相続という言葉で出てくる専門家

相続税が発生する事案では

相続税が発生する事案では

- 二次相続を考慮して、遺産分割協議をすべき

- 二次相続を考慮して、生前に相続税対策などをすべき

という表現が、相続税の本やホームページによく出てきます。

二次相続という言葉の定義は、どの案内書、ホームページの説明でもほぼ同じですが、本やホームページ内の説明の最終地点は様々です。

二次相続というワードで一番多く登場する人物は、税理士さんです。

相続税、特に、二次相続を語る上で、税理士さんの存在は欠かせません。税の制度は、配偶者控除、小規模宅地等の特例をはじめ様々な控除や特例の制度が頻繁に改正され、また、複雑です。

日頃から税に深く携わっている税理士さんが二次相続について、一番理解していると言えます。

説明の最終地点は、資産のある方は、生前、あるいは、遺産分割協議の前に税理士の方に相談をしましょうというものです。

二次相続の説明で次に多く出てくるのは証券会社やファイナンシャルプランナーなど資産形成を提案する方々です。資産家の方は、二次相続を踏まえ、金融商品や保険の制度をうまく活用し、資産を分散しましょうという商品のおすすめが最終地点となります。

二次相続の説明で、意外と多く出てくるのが、不動産業関係の方々です。証券会社の方やファイナンシャルプランナーの方と同様に、不動産を活用して二次相続まで含めた相続税対策をしましょうというのが最終地点です。

二次相続の説明で、あまり出てこないですが、行政書士や司法書士の方々も相続を業務としている方であれば、当然に二次相続についての知識は備えています。

ただし、業際問題(税理士業と他の士業の境界線)などの関係で積極的には説明をしていない、あるいは、二次相続の勉強自体をあまりしていない方もいます。

たまき行政書士事務所では、相続税に関連する多くの知識経験がありますが、相続税が発生する案件では、提携する経験豊富な税理士の先生とともに遺産分割協議のアドバイスを行っております。

相続の実務で頻繁に出てくる二次相続考慮の場面(北海道内を想定)

よくある事例

夫(75歳)の資産が、6000万円(札幌市西区の自宅土地建物1500万円と預貯金4500万円)。

夫(75歳)の資産が、6000万円(札幌市西区の自宅土地建物1500万円と預貯金4500万円)。

引退前の夫の職業は、国家公務員。妻が専業主婦(70歳)、子供が長男(40歳)、長女(35歳)。長男は、札幌市の自宅で同居、長女は、横浜市で結婚して、横浜市在住。

この度、夫が75歳で死亡、遺産分割はどうすればよいか。

この事例で考慮する主な控除、特例制度

- 配偶者控除(1億6千万円又は、法定相続分の高い方)

- 小規模宅地の特例の制度(配偶者または同居の親族が住居となっている土地を相続するときに使える特例)

- 相続税の基礎控除額は、一次相続4800万円(相続人3人)、将来の二次相続発生時は、4200万円(相続人2人)に下がる。

- 生命保険(死亡保険)の制度(死亡保険受取人一人あたり500万円まで非課税限度額の制度)

解説

この事例では、妻が一次相続で、夫の財産全部を相続すると相続税は0円(配偶者控除を利用、1億6千万円以内のため無税。ただし、相続税の申告は必要)で、子供も相続を一切しないので、当然相続税はかかりません。

この事例では、妻が一次相続で、夫の財産全部を相続すると相続税は0円(配偶者控除を利用、1億6千万円以内のため無税。ただし、相続税の申告は必要)で、子供も相続を一切しないので、当然相続税はかかりません。

ただし、仮に、妻が6000万円の財産をそのまま残した状態で死亡して、二次相続が発生したとすると、基礎控除額は4200万円のため、原則として、基礎控除額を超えた部分である1800万円に、割合に応じ、相続税が課されます。

しかし、今回の事例のように70歳の妻が健康で、すぐにお亡くなりになるような状況でない場合、生前に対策を取ることで、二次相続発生時に、相続税の基礎控除額内に抑えることができます。

妻(長男長女からみて母親)がすぐに、夫から相続した6000万円の財産で、

- ⅰ. 長男と長女を保険契約者、被保険者、受取人とする、500万円ずつ計1000万円の生命保険(死亡保険)に加入(生命保険の基礎控除額の制度を利用)

- ⅱ. 1000万円位を生前に自分の生活ために使うとするとそれだけで、妻の相続財産は、死亡時には、4000万円(6000万円―500万円―500万円―1000万円)

となり、相続税の基礎控除額内であるため、二次相続の発生時に相続税はかからないことになります。

このように、一次相続の際の相続財産の額の大きさや相続人の人数、家族構成によっては、一次相続時点で二次相続を見越して、子供の世代に遺産を分ける必要性が無い場合もあります。

遺産分割協議は個別に総合的に判断する必要があります

遺産分割協議は、二次相続対策など、相続税だけの観点で行うべきではありません。

遺産分割協議は、二次相続対策など、相続税だけの観点で行うべきではありません。

あくまでも私見ですが、二次相続対策はほんの一部の考慮要素にすぎず、それよりも、残された配偶者の方の生活が何不自由なく行えることが最重要であると考えます。

家の権利(所有権)を子供に移してしまったがために、家を子供に勝手に売られてしまう、一次相続で現金を子供に相続させすぎ、年を取った配偶者の方の現金が枯渇し、生活に困ってしまうということは、本末転倒といえます。

同居の状況、家族の仲が円満か、親元から遠く離れている子供と、近くにいる子供の仲は良好かなども十分考慮して、一次相続の遺産分割協議をする必要があります。

実は、北海道の一般家庭では、一次相続の段階で相続税の基礎控除額に達していないことがほとんど

今回は、相続税や一次相続や二次相続の解説をしましたが、実際には、北海道の相続手続きにおいて、相続税が発生するのはレアなケースです(全体の4~5%)。

今回は、相続税や一次相続や二次相続の解説をしましたが、実際には、北海道の相続手続きにおいて、相続税が発生するのはレアなケースです(全体の4~5%)。

相続のご相談をした時に、ほとんどのご家庭で「我が家では相続税が発生しますか?」と質問されますが、北海道内の一般のご家庭では、相続税の基礎控除額内の事例がほとんどですので、それほど相続税の心配はしないでよいかもしれません。

お気軽に相続や遺言のご相談をしてください

たまき行政書士事務所では、相続や遺言全般のご相談をお受けしております。ずっと悩みを抱えてきたがどこに相談して良いのかわからなくて、話せないでいた方などの相談も多くお受けしております。

たまき行政書士事務所では、相続や遺言全般のご相談をお受けしております。ずっと悩みを抱えてきたがどこに相談して良いのかわからなくて、話せないでいた方などの相談も多くお受けしております。

平日にご予約いただけましたら土日の訪問や平日夜間の訪問相談も行っております。もちろん、札幌市北区内のたまき行政書士事務所内でもご相談が可能です。

まずは、お気軽にお電話、メールもしくはラインにてご相談ください。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

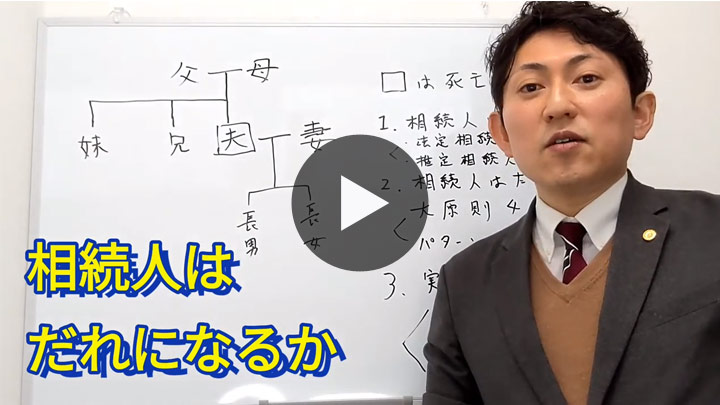

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。