【遺言を作成した方が良い方】

第26話 前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫

相続・遺言コラム

前置きが長くなります

前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫が、遺言を書く必要があるかについては、順を追って説明する必要がありますので、今回は前置きが長くなりますが、具体的な事例を設定し解説していきます。

事情

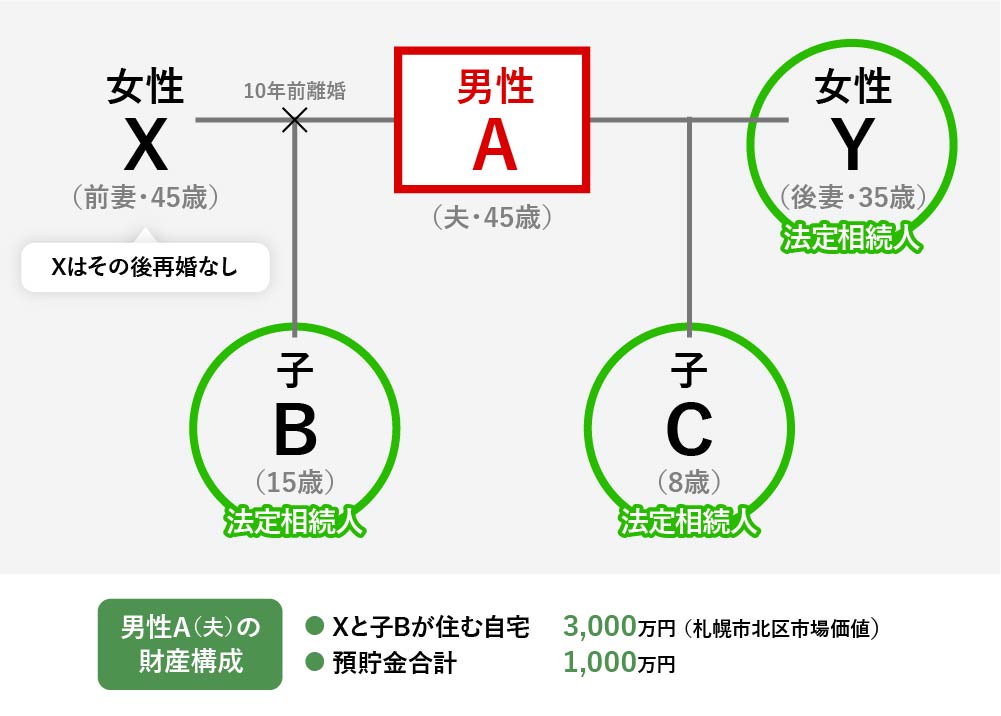

男性A(夫)は、女性X(前妻)との間に子Bが出来て5年間生活するも子Bが幼児の時に離婚。その後、男性A(夫)は、女性Y(後妻)と再婚し、二人の間に子Cが出来た。

男性A(夫)は、女性X(前妻)との間に子Bが出来て5年間生活するも子Bが幼児の時に離婚。その後、男性A(夫)は、女性Y(後妻)と再婚し、二人の間に子Cが出来た。

男性A(夫)は、初婚の際に、35年の住宅ローンを組み一軒家を購入。現在においても住宅ローンを支払っている。男性A(夫)と女性X(前妻)との口約束では、少なくとも子供が成人になるまでは、養育費代わりに住宅ローンを払ってもらいたいとのことであった。

男性A(夫)は、現在も住宅ローンを払っている状況で後妻との間の子供のためにも家の件はちゃんとしたいとずっと思っていた。

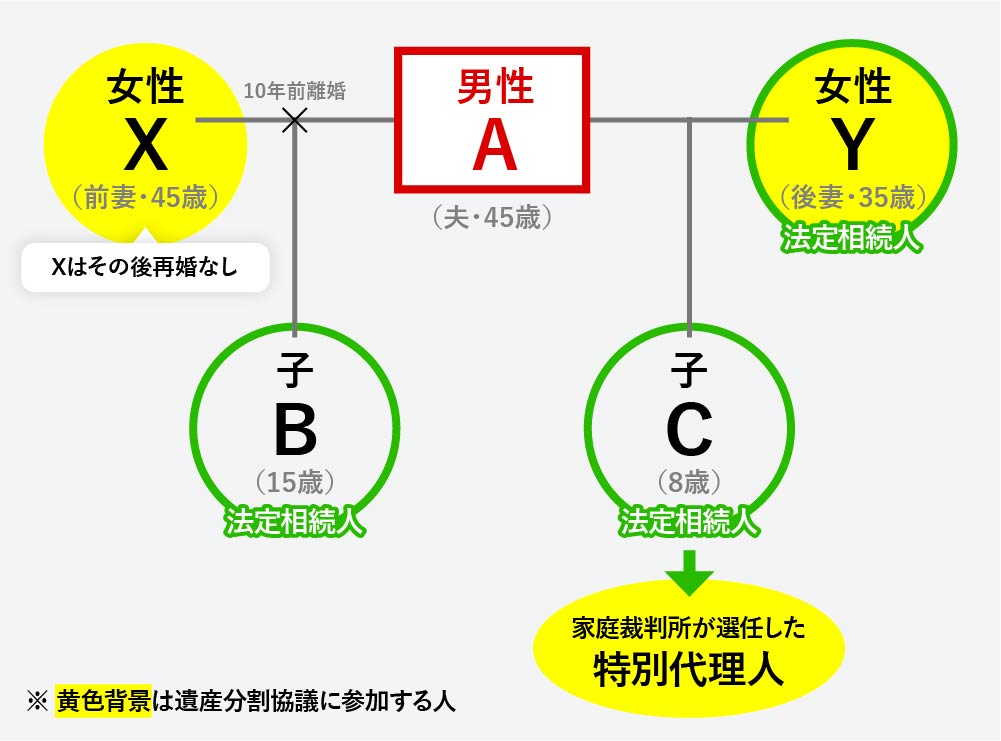

誰が相続人となり、誰が遺産分割協議に参加できるか

仮に男性A(夫)が今すぐ死亡した場合、男性A(夫)の法定相続人は、女性Y(後妻)と子B(現在15歳)と子C(現在8歳)の三人となります。この場合、子Bと子Cは未成年ですので、子Bと子C本人が遺産分割協議に参加することはできません。子Bについては、子Bの法定代理人である女性X(前妻)が遺産分割協議に参加します。そして、子Cについては、法定代理人である女性Y(後妻)が遺産分割協議に参加するわけではなく、女性Y(後妻)が家庭裁判所に特別代理人選任の申立てというものを行い家庭裁判所に選任された特別代理人という方が子Cの代理人として遺産分割協議に参加します。

仮に男性A(夫)が今すぐ死亡した場合、男性A(夫)の法定相続人は、女性Y(後妻)と子B(現在15歳)と子C(現在8歳)の三人となります。この場合、子Bと子Cは未成年ですので、子Bと子C本人が遺産分割協議に参加することはできません。子Bについては、子Bの法定代理人である女性X(前妻)が遺産分割協議に参加します。そして、子Cについては、法定代理人である女性Y(後妻)が遺産分割協議に参加するわけではなく、女性Y(後妻)が家庭裁判所に特別代理人選任の申立てというものを行い家庭裁判所に選任された特別代理人という方が子Cの代理人として遺産分割協議に参加します。

なぜ、子Cの場合、法定代理人である女性Y(後妻)が遺産分割の際の代理人となれないのかというと、女性Y(後妻)と子Cは外形的に、遺産分割協議の場面においては利益が相反する関係となるからです。

先ほどの、関係図で遺産分割協議に参加する方を黄色背景にすると、この図のようになります。

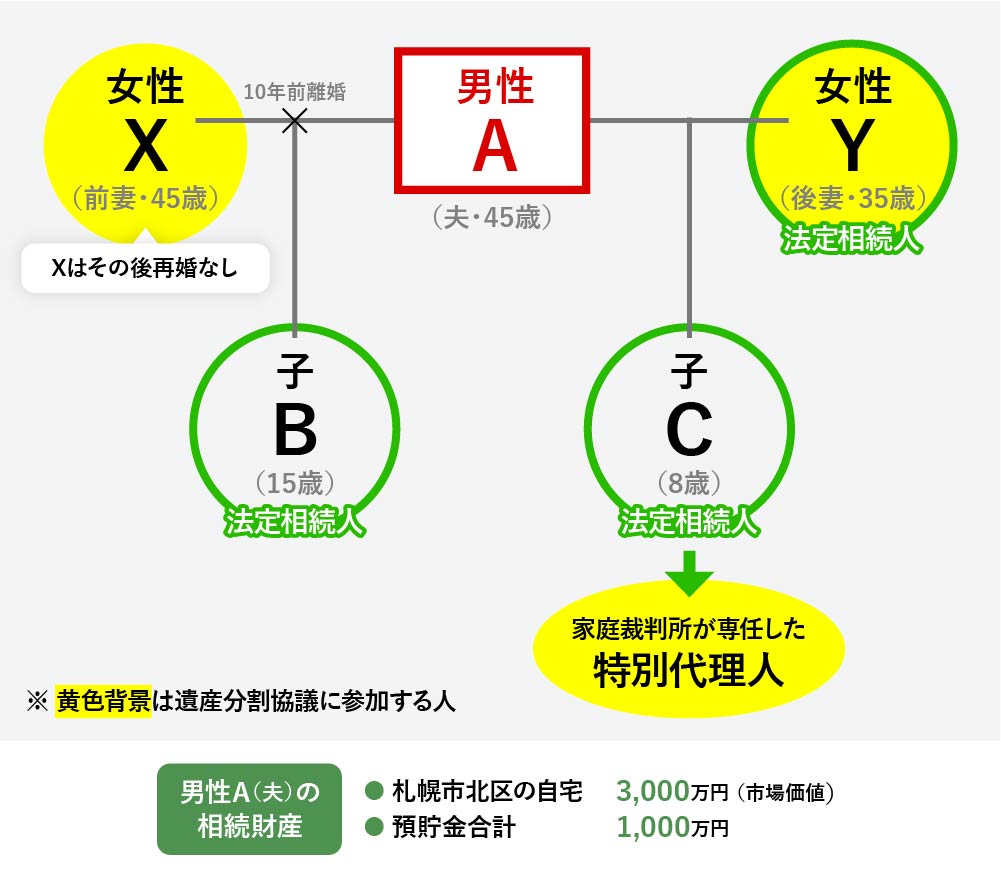

後妻と前妻が夫の遺産について話し合うことになる

上記の図でわかるように、仮に遺言を作成することなく男性A(夫)が死亡した場合、女性X(前妻)と女性Y(後妻)と特別代理人の3名が遺産分割の話し合いをする必要があり前妻と後妻が男性A(夫)の遺産について話し合わなければいけないという修羅場のような状態となります。

男性A(夫)としては、このような事態にさせるべきではないということは上記の図を見ればわかると思います。

特別代理人が出てくる場合も大変

特別代理人は、遺産分割協議の際にのみ未成年者の代わりに登場する人物です。家庭裁判所が最終的に選任するため、子の財産的な利益が重視されます。そのため、法定代理人より裁量は低く、上記の図でいうと子Cが財産的に何も得られないような協議は基本的に認められません。

また、特別代理人の選任は申立てから選任まで1か月くらいかかり必然的に相続手続きが長期化します。

家庭裁判所HP

住宅ローン付きの自宅がある場合話し合いがまとまらず弁護士案件に

上記のような人物構成に加え、住宅ローン付きの自宅(女性Xと子Bが住んでいる)が男性A(夫)の相続財産となっている場合には、遺産分割の話し合いは当事者同士では非常に厳しいものとなります。

上記のような人物構成に加え、住宅ローン付きの自宅(女性Xと子Bが住んでいる)が男性A(夫)の相続財産となっている場合には、遺産分割の話し合いは当事者同士では非常に厳しいものとなります。

また、離婚し自分名義の自宅を出ていった男性A(夫)は、多くの場合、養育費代わりに住宅ローンを支払い続け、そのまま無料で自宅に住まわせているケースが多いため、自宅を誰が相続するのかというのが問題となります。

近年は、ほとんどの場合、団体信用生命保険に入っているため、住宅ローンは消えますが、市場価値が3000万円もある自宅を誰が相続するのかについては、解決がしにくいものとなります。

不動産を上回るような潤沢な預貯金があれば、話が付きやすいですが、事案のように不動産の市場価値が3000万円(所在、札幌市北区)で預貯金が計1000万円という場合には、法定相続分(法律上の割合)で分けることも難しくなります。

最後には、女性Y(後妻)が弁護士に依頼することとなり、弁護士費用(着手金+成功報酬)が少なく見積もっても200万円以上かかります。

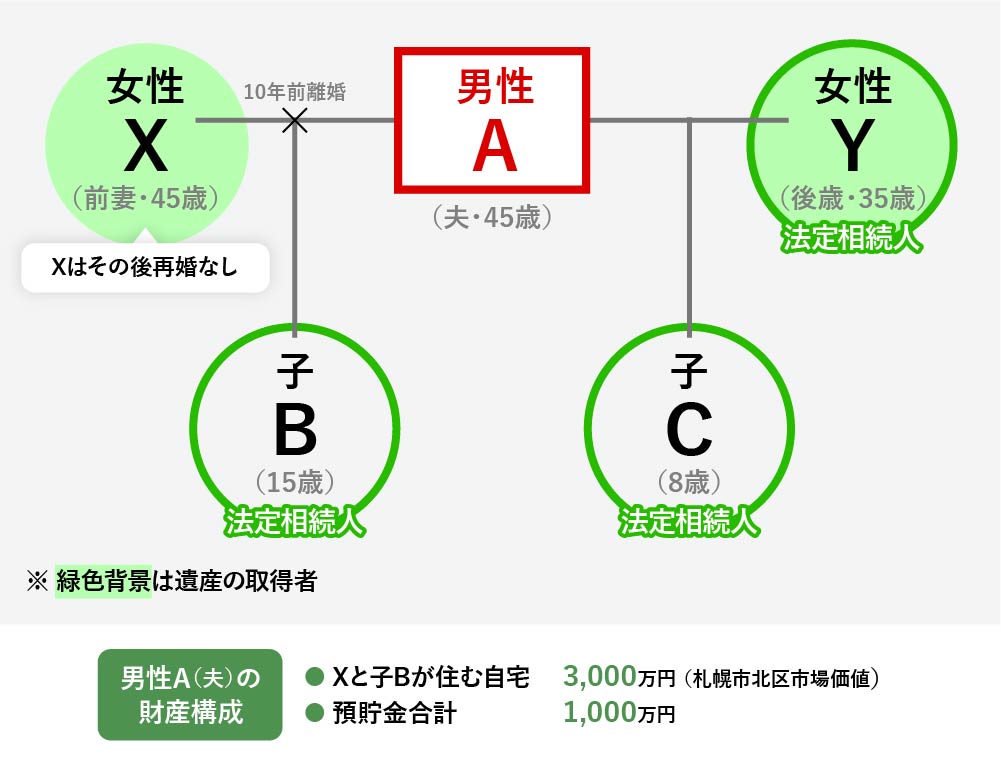

公正証書遺言を作成しておけば柔軟な解決ができる

ここまで遺言を作成していないとどのような流れで遺産分割協議が進むかを解説してきましたが、男性A(夫)が責任をもって子供や女性のために公正証書遺言を作成しておけば、柔軟な解決が可能となります。

ここまで遺言を作成していないとどのような流れで遺産分割協議が進むかを解説してきましたが、男性A(夫)が責任をもって子供や女性のために公正証書遺言を作成しておけば、柔軟な解決が可能となります。

例えば、自宅を女性X(前妻)に遺贈し、預貯金のすべてを女性Y(後妻)に相続させるということをすることができます。また、遺言執行者の指定は必ずすべきことですが、遺言執行者は、男性A(夫)の死亡の事実を一番早い段階でわかる女性Y(後妻)に指定するのが良いでしょう。

公正証書遺言を作成することによって遺産分割協議をする必要がなくなり、かつ、法定相続人以外に財産を残すことが可能です。

女性X(前妻)に自宅を遺贈するというのは、現在住んでいる方が所有者になるので適切ですし、子を一人で育てている女性にとって助かる行為だと思います。

また、女性Y(後妻)には、預貯金のすべてを相続させるとすると当面の間は金銭的に苦労をかけなくて済みます。また、子C(8歳)のための支出はすべて子Cの一人親となる女性Y(後妻)が行うのですから、預貯金がすべて手に入るのは子Cを育てる観点からも適切です。

確かに、上記の分け方だと、法定相続分の不均衡というものがあり、遺留分侵害請求の懸念は残りますが、それは机上の空論であって、子育ては現実問題ですので理屈で解決するものではありません。

上記のように分けると、子Bも今まで通りの家に住めますし、これからどんどん増えていく子Cの学費や習い事の料金(養育費)は、母である女性Yが相続した預貯金から支払えることとなり、子Cにとっても不利益な分け方とは言えないと思います。

公正証書遺言によって

- 女性X(前妻)はいま住んでいる男性A(夫)名義の自宅を遺贈により取得

⇒いままで通りの自宅に住み続けられる - 女性Y(後妻)は、預貯金のすべて(1000万円)を取得

⇒子供の養育にお金を充てることができる

公正証書遺言の作成を検討したいという場合一度たまき行政書士事務所にご相談ください

札幌にある相続と遺言の専門事務所であるたまき行政書士事務所は、公正証書遺言の作成のサポートを毎年数多く行っております。公正証書遺言は最終的には公証人が作成したという建前ですが、多くの場合、行政書士や弁護士などの士業者がお客様とゆっくり時間をかけ事情をお聞きした上で、原案を作成し公証役場に持ち込みます。

札幌にある相続と遺言の専門事務所であるたまき行政書士事務所は、公正証書遺言の作成のサポートを毎年数多く行っております。公正証書遺言は最終的には公証人が作成したという建前ですが、多くの場合、行政書士や弁護士などの士業者がお客様とゆっくり時間をかけ事情をお聞きした上で、原案を作成し公証役場に持ち込みます。

札幌市という大都市でも公正証書遺言を専門としている事務所は意外と少ないため、もしどこに相談してよいかわからないという方は、たまき行政書士事務所(札幌市北区北32条西5丁目)にご相談ください。

行政書士田巻が直接お客様のご事情をお伺いし公正証書遺言の作成のサポートをいたします。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。