日本テレビ系列ドラマ‘‘相続探偵’’第7話「死後認知~七人の隠し子~」を相続実務家の観点から解説します

相続・遺言コラム相続探偵とは

日本テレビ系列によるテレビドラマで、令和7年1月から放送されております。クセが強いが頭が切れる元弁護士が相続専門の探偵として、相続にまつわる様々な事件を解決するというお話(相続ミステリー)です。

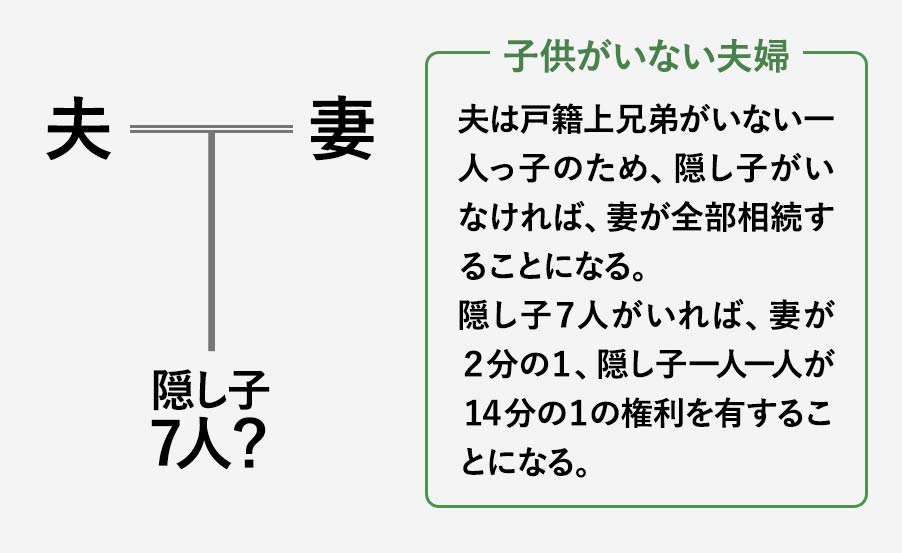

今回の第7話は、子供のいない夫婦の夫(東京大学卒の著名人・テレビコメンテーター)が死亡したあとに、7人の隠し子といわれる方々が現れ死後認知の請求をするというものでした。

相続探偵7話、死後認知~七人の隠し子~

相続探偵第7話は、シンプルに死後認知という1つの法律上のテーマが問題となったものでした。

相続探偵第7話は、シンプルに死後認知という1つの法律上のテーマが問題となったものでした。

一般に、法律用語の認知とは、父の生前期間に、婚外子で父が確定していない状況下において、遺伝子上の父が自分が子の父だと認め、法律上の子とする制度です。父が認知をした後は、子に父の相続権が発生します。しかも、認知の効力は、生まれまでさかのぼるため、認知をされた子は、婚姻の男女の間に生まれた嫡出子とほぼ同様の相続人となります。

(認知の効力)

民法

第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

認知は子から訴えによって、父の死後に行うこともできます。子の訴えによる父に対する死後認知は、父の死後に父に対し、自分が父の遺伝子上の子であることを認めさせる制度です(子の訴えによる死後認知)。

(認知の訴え)

民法(下線部が、死後認知の訴えができる前提として、みて取れる条文)

第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

あるいは、遺言によって自分の遺伝子上の子であることを認めるようにするのは遺言による死後認知というものです(父側から認知を認める制度)。

(認知の方式)

民法

第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認知は、遺言によっても、することができる。

死後認知はどのような場面で行われる可能性があるか

今回の相続探偵第7話では、7人の隠し子といわれる方々の訴えは虚偽であっため、訴えても認められることはないもので、父が著名人であったことから、その噂だけで名誉を失墜させることを目的とするものであったため、あまり現実味のない話ではありました。

では死後認知は現実にはどのような場面で行われるか考えてみると、まさに、相続探偵第4話、第5話の野心さんに対して行うケースが考えられます。

(野心さんが認知されていないと仮定した場合 ※野心さんは認知されている可能性もありますが、ドラマでは不明確でした)

人間国宝と呼ばれる死亡した鳳凰の大将が、野心さんへ遺言による死後認知をしておけば、野心さんも嫡出子の正臣さんと同様の立場の子になります。そのようにしておけば、野心さんも肩身の狭い思いを今後しなくてすむでしょう。

日本テレビHP

第4話『京都 老舗和菓子屋の変―前編―』ストーリー(2025年2月15日放送)|相続探偵|日本テレビ

第5話『京都 老舗和菓子屋の変―後編―』ストーリー(2025年2月22日放送)|相続探偵|日本テレビ

相続コラム

日本テレビ系列ドラマ‘‘相続探偵’’第4話を相続実務家の観点から解説します

日本テレビ系列ドラマ‘‘相続探偵’’第5話を相続実務家の観点から解説します

サブテーマ:藁の上からの子(養子)

今回は、法律のテーマとしては、死後認知のみでしたが、相続探偵内の会話の中で、藁の上からの子(養子)(他人の夫婦の子として育った子)についても取り上げられました。

藁の上からの子(養子)とは、昔出産のときに藁(わら)を敷く慣習があり、産まれてきた子を藁の上からすぐ他の夫婦などに渡してしまうこともあったからと言われています。

子を渡す方法としては、

- ① 養子に出す

- ② そのまま他人の夫婦の子として届け出る

という2つの方法があります。

現代では、出生届と一緒に出生証明書を産婦人科医や助産師さんらに発行してもらう必要がありますので、上記2つの方法のうち、①の方法(養子に出す)しかできないでしょう。

法務省PDF

仮に、相続探偵7話の話で一卵性双生児の兄が両親の下でそのまま育てられていた場合

今回の相続探偵第7話では、被相続人となる著名人の男性に実は、双子の兄(一卵性双生児)がいて、双子の兄は、藁の上からの子として他の夫婦に引き取られたという話がありました。

今回の相続探偵第7話では、被相続人となる著名人の男性に実は、双子の兄(一卵性双生児)がいて、双子の兄は、藁の上からの子として他の夫婦に引き取られたという話がありました。

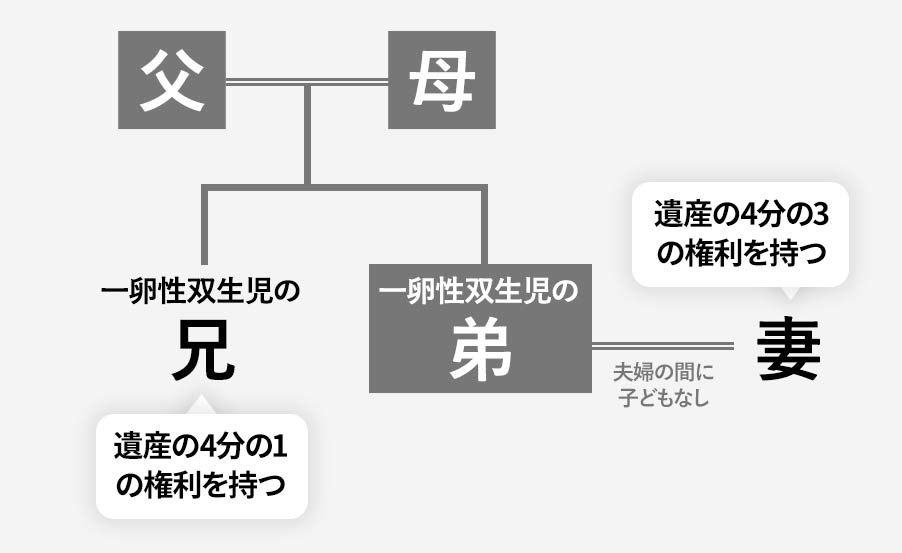

この場合、遺伝子上、双子は、兄弟であっても戸籍上は、他人となるため、双子の兄には相続権なども発生しないことになります。もし、今回、双子の兄弟としてそのまま育てられていれば、被相続人は子供がいない夫婦であったため、双子の兄は相続人(遺産の4分の1の権利)となります。

もっとも、そんなことが現実にあるのかというと、他人の子として戸籍登録されている実例は昔は結構あります。実際は、子であるのに歳の離れた妹として戸籍が届けられているというご相談が数年に1件位のペースであります。

この場合、通常はもう戸籍の訂正は手遅れのため、戸籍上の妹であることを前提として相続手続きをすることになります。

まとめ

死後認知の訴えは、弁護士さんの領域になるため行政書士事務所のたまき行政書士事務所としては詳しくは解説しませんが、たまき行政書士事務所では公正証書遺言による死後認知は対応できます。

死後認知の訴えは、弁護士さんの領域になるため行政書士事務所のたまき行政書士事務所としては詳しくは解説しませんが、たまき行政書士事務所では公正証書遺言による死後認知は対応できます。

ただし、遺言では、相続人ではない方に対する遺贈を行うことができますので、遺言による死後認知が必要なケースは極めて少ないと個人的には思います。

今回の相続探偵7話の「死後認知~七人の隠し子~」のような子供が父と認めさせる訴えが必要なケースでは弁護士さんに相談するとよいでしょう。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。