私道の共有持ち分が売買されていなかった事案。私道の個人間贈与について

(相談者:登別市男性)

相続の解決事例

事案

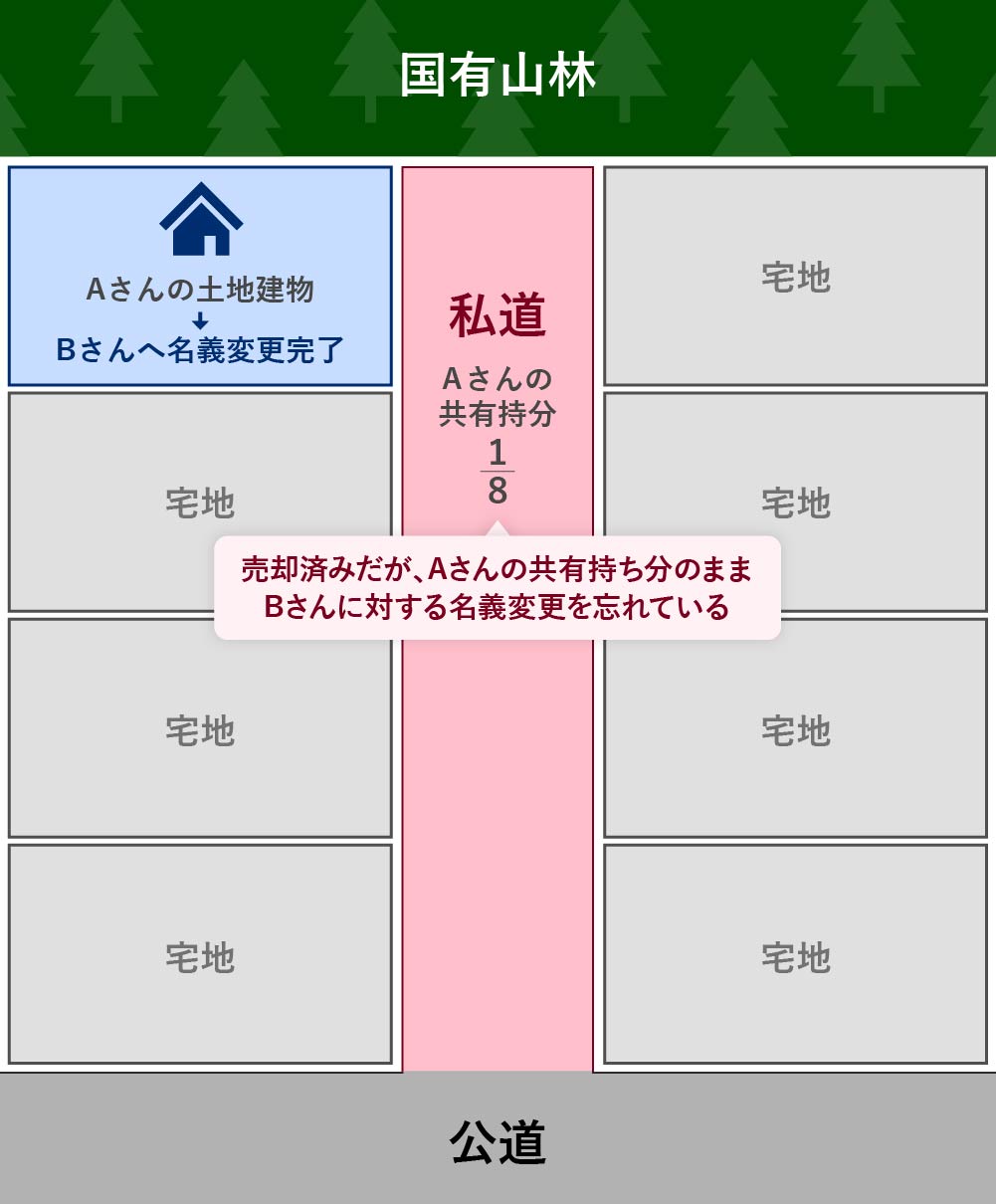

ご依頼者は登別市在住ですが、隣町の室蘭市の相続の業務を行っている中で、ご依頼主のお母様(Aさん)の家屋と家屋の下の土地を売買しているにもかかわらず、買主(Bさん)に売買されていないという事実を発見しました。

ご依頼者は登別市在住ですが、隣町の室蘭市の相続の業務を行っている中で、ご依頼主のお母様(Aさん)の家屋と家屋の下の土地を売買しているにもかかわらず、買主(Bさん)に売買されていないという事実を発見しました。

Bさんが所有者となっている家屋とその下の土地はすでに売却のインターネット広告が出ているがなぜか1年以上売れていない状況でした。

そのため、仮に該当の土地建物(物件)を売却した後、いざ買主が再建築しようとした際に、私道の権利が整理されていない(Bさんへ私道の権利が移転されていない)ため、住宅ローンが組めない可能性が高い物件となります。

住宅ローンが通らないとなると、次に買う方がいたとしても住宅ローンを組まなくてよい現金一括の方に限られますので、結果的に価値がとても低い物件となります。

AさんがBさんに物件を売却した際には、仲介業者(不動産業者)も司法書士も関与していたようですが、私道共有分を見逃していたようです。

解決方法

たまき行政書士事務所では、Aさんへ「Bさんが私道の共有持分がない状態で困っていると思うから、Aさんの私道持ち分をBさんに贈与した方が良い」と提案しました。

そして、AさんからBさんへ手紙を書いてもらい私道の共有持ち分の売買忘れがあった事実と、Aさんの負担で私道分を贈与したいという内容(原案は行政書士が作成)で送ってもらいました。

Bさんは、Aさんからの手紙で初めて私道共有持分の名義変更漏れが発生していたことに気が付いたようです。

たまき行政書士事務所では、その後、地元の司法書士と連携し、個人間贈与を成立させ、無事Bさんへ私道共有持ち分を移転することができました。

私道の名義変更の漏れが発生する要因

たまき行政書士事務所は、相続専門のため相続の際の私道の権利関係を必ず確認し、私道共有分の相続をしっかりと完了しています。

たまき行政書士事務所は、相続専門のため相続の際の私道の権利関係を必ず確認し、私道共有分の相続をしっかりと完了しています。

私道の権利移転漏れは大体の場合、相続登記の際に生じます。

なぜ、司法書士などの専門家が関与しているのに私道共有の漏れが生じるかというと、役所に名寄帳を請求する際に、一言、「私道や共有持分、非課税物件についても発行をお願いします。」と書かないからです。

役所では、単独所有の名寄帳と共有者がいる場合の名寄帳は別々に取り扱っているので、共有や私道がある場合にはその分も発行をお願いしますと記載して請求しないと、単独所有の名寄帳しか出てこないこととなります。

あとは、手作業ですが、前方の道路が上記の図のように私道にしか接していない場合には、私道の共有持ち分がないかを私道部分の登記簿で手探りで確認する必要があります。

この作業を怠ると私道の名義変更漏れが生じます。

年に3件くらい共有私道の名義変更漏れが出てくることもあります

相続登記の際が一番多いと思いますが、このほかに、売買の際にも私道の名義変更漏れが発生します。そして、私道の名義変更漏れを発見するのは、私道の共有持分権者が死亡したときです(相続が発生したときです)。

そのため、私道の共有持ち分の名義変更漏れは、相続の相談を受ける当事務所のような事務所が発見します。

漏れを見つけた際には、適切に現在の所有者に私道共有持ち分をお戻しするように提案しております。

多い年では、私道の共有持分漏れを年3件位見つけることがあります。

私道の名義変更漏れについてお困りの際には一度ご相談ください

今回は、かなりマニアックな内容(私道の共有持分の名義変更漏れ)でしたが、実務ではよく直面する内容です。

今回は、かなりマニアックな内容(私道の共有持分の名義変更漏れ)でしたが、実務ではよく直面する内容です。

しかも、売主、買主あるいは相続人のような当事者が全く私道の共有持ち分の名義変更のし忘れを自覚していないことがほとんどです。

売買の際に、私道の持ち分が名義変更されていないと不動産屋さんに指摘された場合などは売買が進みませんので、一度たまき行政書士事務所のような相続専門の事務所にご相談をするとよいでしょう。

北海道内の相続については、全道対応しております相続専門のたまき行政書士事務所にご相談ください。

解決の糸口が見つかるかもしれません。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。