身近でお世話、介護をしてくれている自分の妹に財産を相続させたいと相談を受けたケース

(相談者:札幌市西区女性)

遺言の解決事例

事案

遺言者には、子供がいるが、子供の幼少期に配偶者と離婚して、元配偶者(元夫)の側に子供が引き取られたので、何十年も自身が産んだ子供とは会っていないという状況の方でした。

遺言者には、子供がいるが、子供の幼少期に配偶者と離婚して、元配偶者(元夫)の側に子供が引き取られたので、何十年も自身が産んだ子供とは会っていないという状況の方でした。

仮に、自分が死亡した場合に、一番お世話になっている兄弟姉妹に相続権はなく、子供に相続権が生じてしまうので、身近でお世話、介護をしてくれている自分の妹に財産を相続させたいとの希望がありました。

遺言を作成しようとする本人の体調が悪く、ご病気が進行していたため、本人が公正証書遺言の署名押印欄に署名押印をするのは、困難な状況でした。

解決方法

まず、遺言者と直接病院で面会し、事情をお聞きし、どのようにしたいかゆっくり相談しました。

まず、遺言者と直接病院で面会し、事情をお聞きし、どのようにしたいかゆっくり相談しました。

お気持ちとして介護をしてくれている妹さんに全財産を相続させたい、今後葬儀なども任せたいとのことでしたので、その通りに実現させるための遺言原案を作成し、すべての資料を準備してから、公証役場に取り次ぎました。

公正証書遺言の作成では、通常、最後に遺言者自らが署名押印するのですが、体調が悪く字が書けない場合、公証人が遺言者に代わり、代筆する制度があります。

そのため、今回は、公証人に、代筆方式で行えるように準備してもらいました。

日数としては、最初にご相談をしてから、13日目に公正証書遺言の正本が完成となりました。

ご参考:公正証書で遺言を作成するには

公正証書遺言は、公証役場で直接公証人と数度面会し、作成することもできますが、ご病気が進んでいる方の場合、当事務所のような相続や遺言を専門としている行政書士等の専門家に依頼することがよくあります。

公正証書遺言は、公証役場で直接公証人と数度面会し、作成することもできますが、ご病気が進んでいる方の場合、当事務所のような相続や遺言を専門としている行政書士等の専門家に依頼することがよくあります。

正確な統計はないですが、少なくとも遺言を作成しようとする方の半数以上の方が、行政書士や弁護士、司法書士などの士業を通して公正証書遺言を作成するのではないかと思います。

公正証書遺言の作成には、記載の根拠となる資料が必要となりますので、戸籍や住民票、登記簿や固定資産評価証明書、通帳の写しなど用意するものがかなりあります。

そのため、このような多数の資料の準備ができるような、時間があり、比較的お若い方であればご自身で公証役場へ足を運び直接公正証書遺言を作成することも問題ないですが、多くの場合、実際のお客様は、かなり高齢になってから本格的に遺言を作成しようといたしますので、第一段階として当事務所のような相続や遺言に詳しい行政書士に相談し、第二段階として公証役場へスムーズにつなぐということが遺言の実務では行われています。

遺言の相談はご高齢の方が多く、ご病気や肺炎などで死亡する可能性が常にあるため、たまき行政書士事務所では、極力短時間で遺言作成をすることを心がけております。

感想

現在はコロナ禍のため、病院や施設では、親族以外はもとより親族についても入室制限がかけられ、なかなか入室できないところが多いです。

しかし、今回は病院が本人の意思を尊重し、緊急性が高く重要であると理解してくれて、ご協力いただけたので、病院で公正証書遺言を作成することができました。

ご病気が進んでいる中、頑張っていただいた遺言者であるお客様はもちろんのこと、コロナ禍の中、ご協力していただいた病院関係者の方には、感謝いたします。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

たまき行政書士事務所の

ごあんないABOUT

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

- 代表 行政書士 田巻裕康

-

[住所]

北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28

SAKURA-N32 1F

011-214-0467

070-4308-1398(行政書士直通電話)

電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]

地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

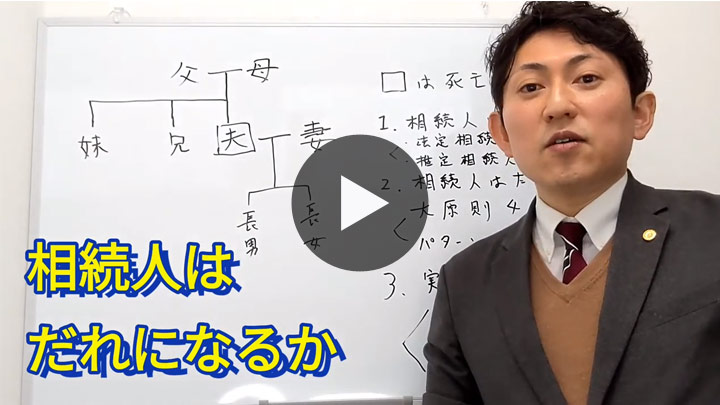

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。